採用に関する

ご相談はこちら

お問い合わせ

ご相談はこちら

人事担当者が考えるべき、旬のテーマを調査!

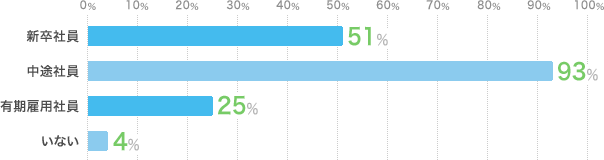

今回は、「従業員の早期離職対策」について伺いました。

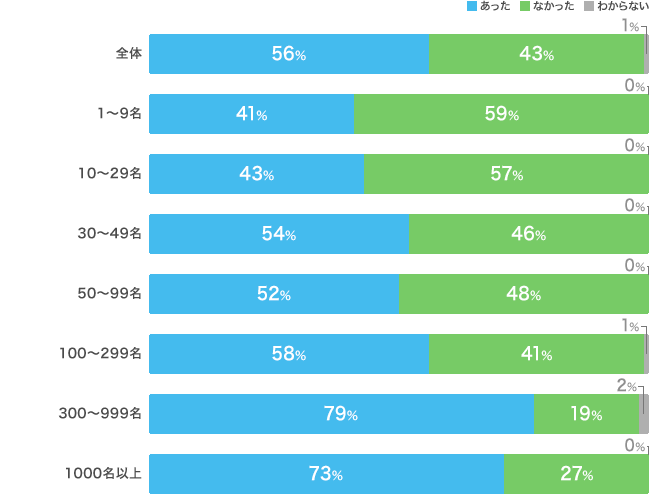

直近3年以内に入社した従業員が「いる」と回答した企業に、入社後半年以内の早期離職があったかを伺うと、半数以上となる56%の企業で「早期離職があった」となりました。

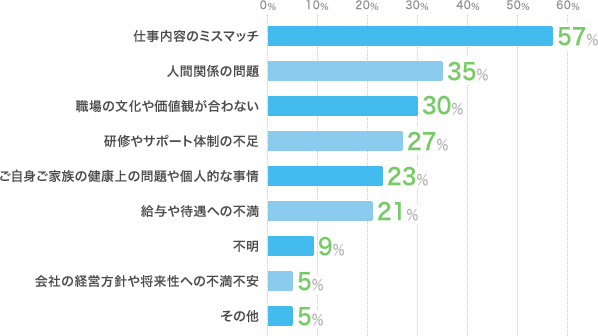

早期離職の要因を聞くと、「仕事内容のミスマッチ」が57%と最多。次いで「人間関係の問題」「職場の文化や価値観が合わない」「研修やサポート体制が合わない」が続き、複合的な要因であることが見て取れます。

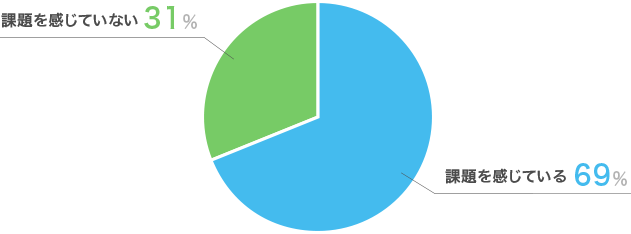

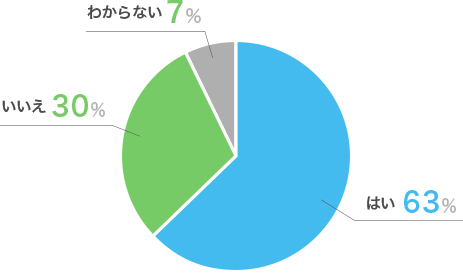

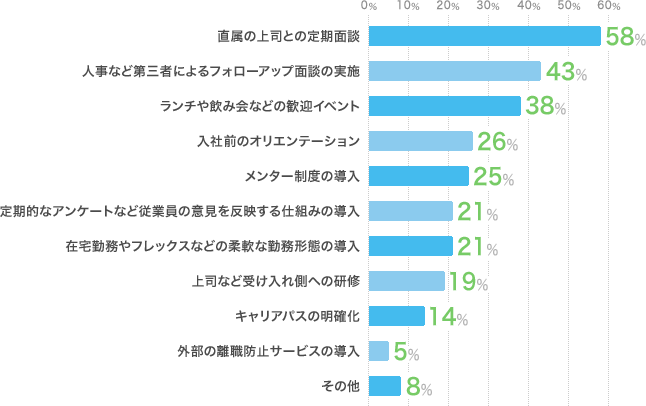

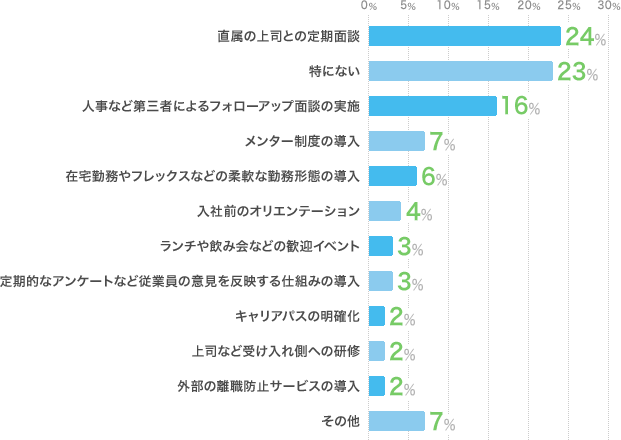

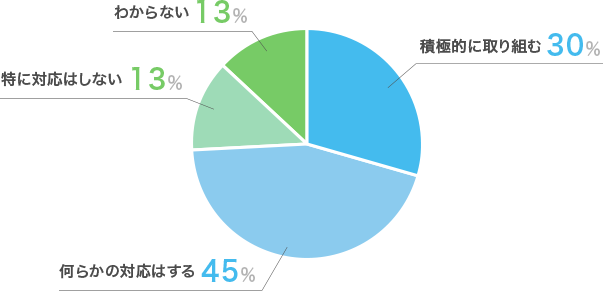

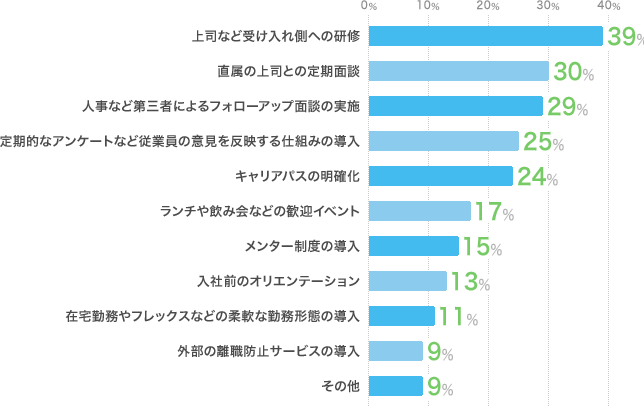

早期離職や定着率に課題を感じている企業は約7割に上り、定着率向上の取り組みをしている企業は6割以上。具体的な取り組みで多かったのは「直属の上司との定期面談」「人事など第三者によるフォローアップ面談の実施」「ランチや飲み会などの歓迎イベント」でした。

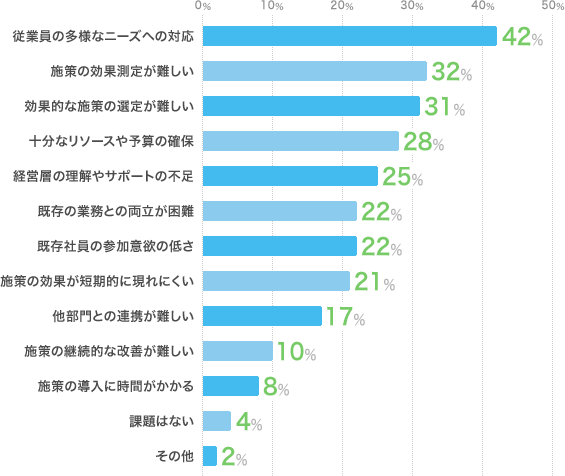

最後に「早期離職・定着」についてのお悩みを伺うと、「早期離職が起きる部署はマネジメントができていない」「入社3年以内の離職が多い」「管理職、経営層の考えや会社の体制の不備」など、様々なお悩みやご意見を頂戴しました。ぜひ、ご参考ください。