- 2021年4月の施行間近!中小企業が知るべき「同一労働同一賃金」

- 社労士が解説!「同一労働同一賃金」ポイントと対策

- 「同一労働同一賃金」施行までに、企業が取り組むべきこと

2021年1月時点では、中小企業で対応を完了したと回答した企業は3割弱。未対応の状況に悩む人事担当者の声も聞こえてきます。

そこで今回は、社労士監修の下、「同一労働同一賃金」のポイントと対策を解説します。ぜひご参考ください。

| 内 容 | 施行時期 | |

|---|---|---|

同一労働同一賃金の義務化 |

正社員と非正規労働者の不合理な待遇差の禁止、派遣労働者の派遣先または同種業務労働者との均等待遇実施、正社員との待遇差の内容・理由の説明の義務化。 |

大企業 |

中小企業 |

||

まずは同一労働同一賃金について、概要を確認していきましょう。

同一労働同一賃金の義務化は、働き方改革関連法の一つです。企業・団体における正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)間の、不合理な待遇差の解消を目指すもの。法案名は「パートタイム・有期雇用労働法(現在のパートタイム労働法)」が正式な名称となります。

大企業では2020年4月に施行され、中小企業はいよいよ2021年4月に施行されます。中小業にとっては施行まであと1ヶ月と少し。早めの対応が大事になります。

| 業 種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者数 | |

|---|---|---|---|

| 小売業 | 5,000万円以下 |

または |

50人以下 |

| サービス業 | 5,000万円以下 |

または |

100人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 |

または |

100人以下 |

| その他 | 3億円以下 |

または |

300人以下 |

中小企業であるか大企業であるかは、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数(事業場単位ではなく、企業単位)」で判断されます。

「常時使用する労働者数」については、企業の通常の状況により判断します。臨時的に雇い入れた場合や、臨時的に欠員が生じた場合については、労働者の数に変動が生じたものとして取り扱う必要がありません。パート・アルバイトであっても、臨時的に雇い入れられた場合ではなければ、常時使用する労働者数に算入する必要があります。ご注意ください!

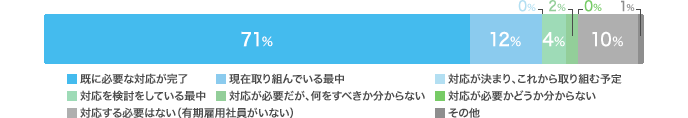

大企業、中小企業に分けて、各社の「同一労働同一賃金」に関する対応状況を、人事のミカタ上にて聞いたところ、施行からもうすぐ1年になる大企業で「対応を完了」したと回答した企業は71%。昨年調査の5%から大幅に増加しています。

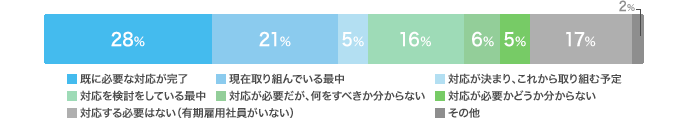

一方、施行まで数か月に迫った中小企業では、「対応を完了」したと回答した企業は28%。同じく昨年調査の6%からは増加。とはいえ、3割弱に留まる結果となっています。「現在取り組んでいる最中」「対応が決まり、これから取り組む予定」を加えれば、全体の半数以上が対応している状況です。

我が国の雇用者全体の約3割を占め、経済活動の重要な役割を担っているパートタイム労働者。仕事や責任が正社員と同様でも、賃金などの待遇が働きや貢献に見合っていない場合や、希望してもなかなか正社員になることが難しいという問題も発生し、働く意欲を失わせてしまうような状況が続いています。

国はこうした問題を解消し、その能力を一層有効に発揮することができる雇用環境、法整備するとともに、多様な就業形態で働く人々が意欲や能力を十分に発揮し、その働きや貢献に応じた待遇を得ることのできる「公正な待遇の実現」を目指しています。

その結果、同一企業内における正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、働き方改革関連法が平成30年7月に公布。同法による改正後の「パートタイム・有期雇用労働法(現在のパートタイム労働法)」が施行。これが同一労働同一賃金の義務化となります。

「パートタイム労働法」の施行によって、企業が取り組むべきことを下記の表に整理しています。

| 手順 | 解説 | |

|---|---|---|

| 1 | 労働者の雇用形態を確認しましょう |

法の対象となる労働者の有無をチェックします。 |

|

||

| 2 | 待遇の状況を確認しましょう |

短時間労働者・有期雇用労働者の区分ごとに、賃金(賞与・手当を含む)や福利厚生などの待遇について、正社員と取扱いの違いがあるかどうか確認しましょう。 |

|

||

| 3 | 待遇に違いがある場合、違いを設けている理由を確認しましょう |

短時間労働者・有期雇用労働者と正社員とでは、働き方や役割などが異なるのであれば、それに応じて賃金(賞与・手当を含む)や福利厚生などの待遇が異なることはあり得ます。 |

|

||

| 4 | 手順2と3で、待遇に違いがあった場合、その違いが「不合理ではない」ことを説明できるように整理しておきましょう |

事業主は、労働者の待遇の内容・待遇の決定に際して考慮した事項、正社員との待遇差の内容やその理由について、労働者から説明を求められた場合には説明することが義務付けられます。 |

|

||

| 5 | 「法違反」が疑われる状況からの早期の脱却を目指しましょう |

短時間労働者・有期雇用労働者と、正社員との待遇の違いが、「不合理ではない」とは言いがたい場合は、改善に向けて検討を始めましょう。 |

|

||

| 6 | 改善計画を立てて取り組みましょう |

改善の必要がある場合は、労働者の意見も聴取しつつ、就業規則や賃金規定を見直す必要があります。 |

パートタイム労働法では、パートタイム労働者の待遇について、通常の労働者との働き方の違いに応じて均等・均衡待遇の確保を図るための措置を講ずるよう規定されています。

具体的には、 職務の内容(業務の内容と責任の程度)、職務の内容・配置の変更の範囲(人材活用の仕組みや運用など)の2つの要件を通常の労働者と比較することにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇について、下表の通り、事業主の講ずべき措置が規定されています。

| ① | ② | ③ | |||

|---|---|---|---|---|---|

通 |

通 |

通 |

|||

| 賃金 | 職務関連賃金 | 基本給 | ◎ |

△ |

△ |

| 賞与 | ◎ |

△ |

△ |

||

| 役付手当 | ◎ |

△ |

△ |

||

| 退職手当 | ◎ |

ー |

ー |

||

| 家族手当(※) | ◎ |

ー |

ー |

||

| 通勤手当(※) | ◎ |

ー |

ー |

||

| 教育訓練 | 職務の遂行に必要な能力を付するもの | ◎ |

○ |

△ |

|

| 上記以外(キャリアアップのための教育訓練) | ◎ |

△ |

△ |

||

| 福利厚生 | 給食施設 | ◎ |

○ |

○ |

|

| 休憩室 | ◎ |

○ |

○ |

||

| 更衣室 | ◎ |

○ |

○ |

||

| 慶弔休暇 | ◎ |

ー |

ー |

||

| 社宅の貸与 | ◎ |

ー |

ー |

||

◎パートタイム労働者であることを理由とした差別的取扱いの禁止

〇実施義務・配慮義務

△職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験などを勘案する努力義務

-パートタイム労働指針に基づき、就業の実態、通常の労働者との均衡を考慮するように努めるもの

| パートタイム労働者の態様 (通常の労働者と比較して) |

① | ② | ③ |

|---|---|---|---|

通 |

通 |

通 |

|

| 職務の内容(職務の内容及び責任の程度) | 同じ |

同じ |

異なる |

| 職務の内容・配置の変更の範囲(人材活用の仕組みや運用など) | 同じ |

異なる |

ー |

ただし、例えば、現実に通勤に要する交通費等の費用の有無や金額如何にかかわらず、一律の金額が支払われている場合など、名称は「通勤手当」であっても、実態としては基本給などの職務関連賃金の一部として支払われているものや、名称は「家族手当」であっても家族の有無にかかわらず一律に支払われているものについては、「職務関連賃金」に当たります。

企業から質問の多いものとして、いつまでに同一労働同一賃金に対応が完了している必要があるのかがあります。合わせて、間に合わなかった場合や、守られていない場合には罰則があるかも気になる企業は多いようです。以下に、回答します。

同一労働同一賃金関連条文は、2020年4月1日施行の「パートタイム労働法」に規定されていますが、同法律は労働基準法や労働契約法と異なって、直接契約の内容を規制したり、罰則によってその内容を強制したりする法律ではありません。

事業主に対する行政の援助、指導、勧告によってその内容を実現することを目指しています。ですので、法施行までに準備していただくのは事業主としての義務ではありますが、罰則は設けられていません。

ただし、違法な状態で事業を継続すると、最悪の場合、労働者から訴えられる可能性があります。違法性が裁判で認められると、差分の賃金や手当を払わなければならないこともあります。過去には同一の業務内容であるにも関わらず、賃金が異なったことにより裁判となった事例もあります。違法にならないよう、しっかりと業務内容の定義を行う必要があります。

パートタイム・有期雇用労働法の実効性を確保するために、事業主に対して、労働局長による報告の徴収、助言、指導および勧告が定められていますが、報告拒否や虚偽報告に対しては過料、勧告に従わない事業主の公表が規定されています。

また、パートタイム労働者を雇い入れたときは、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければなりませんが、この部分についても違反の場合は10万円以下の過料が課されます。

同一労働同一賃金に備えて、就業規則や賃金規定を見直すには、短時間労働者・有期雇用労働者を含む労使の話し合いが必要です。また、検討の結果、手当等の改善をするためには原資など考慮・検討しなければならないことがたくさんあります。対応は計画的に進めましょう。

少なくとも、まず取り組むべきことは以下の通りです。

- 1労働者の雇用形態を確認しましょう

- 2各雇用形態の待遇の状況を確認しましょう

- 3待遇に違いがある場合、違いを設けている理由を確認しましょう

- 4上記②と③で、待遇に違いがあった場合、その違いが「不合理ではない」ことを説明できるように整理しておきましょう

「同一労働同一賃金」の義務化において、「待遇差がある場合の不合理であるかどうかの判断が難しい」と答える企業も多く、対応にまだまだ時間がかかることも想定されます。本テーマに関しては、今後も情報を更新していきますので、ぜひご参考ください。