ご相談はこちら

中途採用ノウハウ、ユーザー調査、法改正情報が満載!

採用活動において、選考辞退は避けて通れない課題です。特に近年、労働市場の変化や求職者の価値観の多様化により、選考辞退の理由が複雑化し、企業側がその背景を把握しきれないケースが増えています。

選考辞退が発生するたびに、採用担当者は「なぜ辞退されたのか」「どうすれば防げたのか」と悩み、次の採用活動に活かすための改善策を模索しますが、辞退理由が不明瞭な場合や、そもそも理由を聞けない場合、改善の糸口すら見つけられず、頭を悩ませることも少なくありません。そこで今回は、「辞退防止のイロハ」と題し、選考辞退の背景にある理由を明らかにし、他者の人事が実施している辞退防止策をご紹介します。ぜひ参考にしてください。

「最終面接まで進んだ応募者が、内定を出した途端に連絡が取れなくなった。メールや電話をしても反応がなく、理由が分からないまま辞退された形になった。」

「面接日程を調整していた段階で、突然連絡が途絶えた。次の候補者への対応が遅れ、採用スケジュール全体に影響が出た。」

採用活動において、選考辞退が発生すること自体は珍しいことではありません。しかし、問題はその辞退理由が不明瞭である場合や、そもそも辞退理由を聞き出せない「サイレント辞退」が一定数存在することです。

【調査概要】

■調査方法:インターネットによるアンケート

■調査期間:2024年6月11日(火)~2024年7月9日(火)

■有効回答数:322名(人事のミカタ会員)

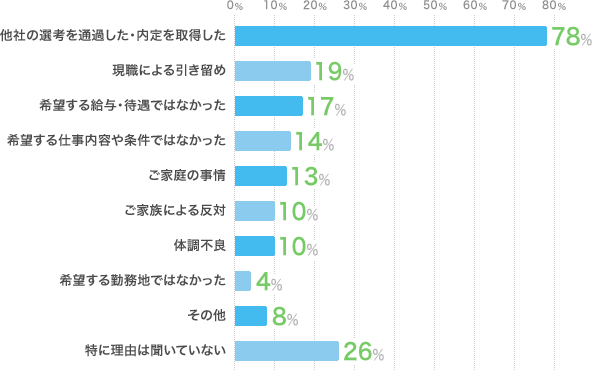

上記の図の「人事のミカタ」の調査では、企業の約3割(26%)が選考辞退者から理由を聞き出せていません。

また、もし辞退理由を聞くことができた場合でも「他社に決めた」「家庭の事情」など、具体性に欠ける回答が多いという人事のコメントも散見されました。企業側としては、辞退理由を聞きづらく、踏み込んだ質問は躊躇しがちです。

このような状況では、企業側が辞退の原因を特定し、採用プロセスを改善することが難しくなります。たとえば、面接官の対応が原因で辞退された場合でも、その事実がフィードバックされなければ、同じ問題が繰り返されるでしょう。

応募者が他社の選考状況や内定取得を理由に辞退するケースが多く見られます。特に、選考スピードが遅い企業ほど辞退率が高い傾向があります。特に、応募者が複数の企業に応募している場合、第一志望の企業が他社よりも早く内定を出すと、他の選考を辞退するケースが多く見られます。

売り手市場で複数の内定を持つ求職者が多い中、企業側としては、選考スピードを上げる、応募者のニーズを的確に把握する、魅力的な条件を提示するなどの対策を講じることで、辞退を防ぐ可能性を高めることができるでしょう。

特定のスキルや経験を持つ人材が不足している職場では、退職者が出ると業務に大きな影響が出るため、引き留めが強く行われる傾向があります。応募者にとって心理的な負担を伴うことが多く、転職活動の大きな障壁となる場合があります。企業側としては、応募者がこのような状況に直面する可能性を理解し、適切なフォローを行うことが重要です。

応募者が求人や採用HPで得た情報をもとに期待値を設定していた場合、実際に提示された給与や待遇がその期待を下回ると、辞退に繋がりやすくなります。また、近年はリモートワークやフレックスタイム制など、柔軟な働き方を希望する応募者が増えていますが、求人票に「リモートワーク可能」と記載されていても、実際は適用条件が厳しい等が判明することで辞退に直結する事例も聞かれます。

求人票や面接で、給与や待遇を正確に伝える他、応募者の期待を裏切らないことが辞退対策に重要になります。

求人や採用HPで見た仕事内容が実際の仕事内容と違う場合や、特定の業務やポジションを希望しているにもかかわらずそこは募集してないとなった場合は、求職者が大きな不満を抱えて辞退してしまう要因です。

中には、「その職種は埋まっているけど、別の職種はどうか?」「あなたの経験であれば、別ポジションがあります」と提案する面接官のエピソードが聞かれますが、よっぽどの説明やメリットがない限り、提案が通ることは少ないはずです。求人と一致する面接選考を実施しましょう。

求職者のご家庭の事情、ご家族の反対、自身の体調不良による選考辞退は、応募者の個人的な事情が大きく影響するため、企業側で直接的にコントロールすることは難しいケースが多いです。

それでも採用したいと思う応募者だった場合は、家庭の事情に配慮した「柔軟な働き方の提案」や「勤務地の配慮」、病状回復や産後の落ち着いた頃の再応募を促すことも一つの手です。

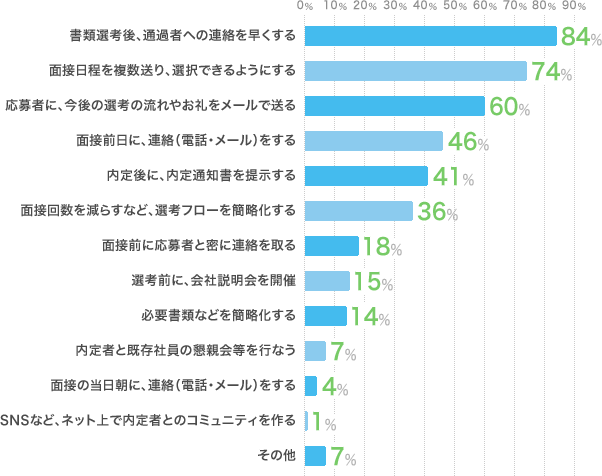

選考辞退の対策をしている企業に、実際に何をしているかを聞いたグラフが上記です。

「書類選考後、通過者への連絡を早くする」がもっとも多い対策でした。昨今の売り手市場において、何はなくとも応募者へのスピード対応が重要とわかる結果です。選考プロセスが遅いと、応募者が他社の選考を優先する可能性が高まるため、スピード感を持った対応が重要です。

応募者が面接日程を柔軟に選べるようにすることで、スケジュール調整の負担を軽減し、辞退を防ぐ対策です。特に、他社の選考と重ならないよう配慮することで、応募者が選考を進めやすくなります。

応募者に選考の流れを明確に伝えることで、安心感を与え、辞退を防ぐ対策です。また、お礼メールを送ることで、応募者に対する丁寧な対応を示し、企業への好印象を与える効果があります。

面接前日にリマインダーとして連絡をすることで、応募者が面接を忘れることを防ぎ、辞退やドタキャンを減らす対策です。応募者に対する配慮を示すことで、信頼感を高める効果も期待できます。

内定通知書を提示することで、応募者に正式な内定を実感させ、辞退を防ぐ対策です。書面での通知は、応募者にとって信頼性が高く、内定承諾を促す効果があります。

選考フローを簡略化することで、選考のスピードアップと応募者の負担を軽減します。特に、面接回数が多い場合や選考が長期化してしまうと、その間に他社の選考が進んでしまい辞退に直結する可能性が高まります。

上記の通り、応募者の辞退を防ぐために様々な対策を講じています。特に、迅速な連絡や選考フローの簡略化など、応募者の負担を軽減し、安心感を与える施策が重要です。

実際に人事コメントでは、「候補者への対応を早めたことで辞退が減った」、「ドタキャンへの注意事項を書いたら連絡が来るようになった」といったコメントも。

「たとえ応募者が辞退するにしても、早めに連絡を取っていたことで、辞退意向が掴みやすい」「当日ドタキャンの待ちぼうけに比べれば連絡をもらえる方が良い」という声もみられました。

特集「辞退防止のイロハ」は、いかがだったでしょうか?選考辞退は、企業の採用活動において避けて通れない課題です。これまでよくわからなかった辞退理由が明確になり、他社の辞退防止策を参考にすることで、貴社の採用選考の改善につながれば幸いです。ぜひ参考にしてください。